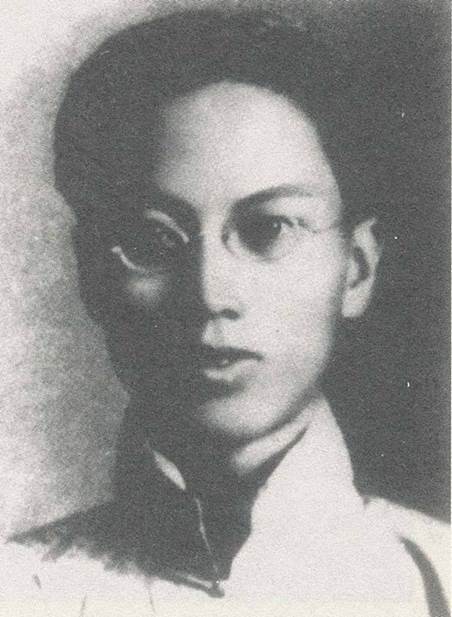

杨匏安同志肖像

1931年,在国民党淞沪警备司令部侦缉队的牢房里,囚禁着一位共产党人。为了争取他,蒋介石几次派人进行劝说诱导,但无一例外都遭到严词拒绝。杨匏安用自己活着时的不忘公忠,以及面临死亡的坚贞不屈,交上了一份完美的人生履历。

苦闷中寻找出路

1896年11月,杨匏安出生于广东省香山县南屏乡北山村(今届珠海市)一个破落的茶商家庭。幼年丧父,仅靠母亲做手工维持生活,年少的他早早体会到生活的艰难。小学毕业后,他考入两广高等学堂的附设中学,后来因家贫辍学,回到家乡小学任教。由于他和同事揭发校长贪污,遭到诬害,被扣上“图谋不轨”的罪名,关进监狱。这对刚踏入社会的杨匏安无疑是当头一棒,在看透社会黑暗的同时,深深感受到一种绝望。

不过,也正是这一经历让杨匏安的人生道路出现了转折。出狱之后,杨匏安决定随亲戚远走日本,寻找一条生路。初到日本,他本想托人介绍一份工作,但对方听说他“坐过牢”,便断然拒绝。杨匏安并没有被困难吓倒,他一边打零工度日,一边自学日文。他的日文本来就有一定的基础,再加上他刻苦认真地学习,很快就能从事翻译工作。这段时间,他废寝忘食地研读西方各种流派新学说的日文书籍,尤其是对马克思主义理论产生了浓厚兴趣,这些理论让他看到了未来社会的曙光。

1916年,杨匏安从日本回国。次年,他带着妻儿以及独身的姑母、父母双亡的堂弟,举家迁往广州,在广州时敏中学任教,后又兼任《广东中华新报》记者。虽然生活艰难,但杨匏安甘于清贫,拒绝了警察局同乡官僚请他当秘书的“肥缺”,不肯与之同流合污。

生活如此不易,此时的杨匏安常常借诗文来抒写自己的心绪,表达自己的感情,仅1918年春夏之间,他就在《广东中华新报》上发表了十多篇文章,其中最受人关注的是文言小说《王呆子》。这篇小说写的是一个复仇故事:王呆子的父亲和姐姐被恶霸害死,但他却甘愿为仇人当仆人。等到次年清明,乘恶霸拜祖之际,王呆子用锄头将其击晕,并掏其心肝,以祭祀父姊,随后入山为盗。通过这个故事,杨匏安尽情抒发了他对被剥削被压迫者的同情,表达了对不公社会的愤怒。这个故事也写出了潜藏在杨匏安内心深处的一种向往:世道不公,没有人愿意永远沉默,永远承受,总有一天要奋起反抗。

如果说,这时的杨匏安还在苦网中寻找出路,那么,“五四”爱国运动,让他的思想境界产生了极大飞跃,从一个激进的民主主义者转变成马克思主义的追随者。

传播马克思主义

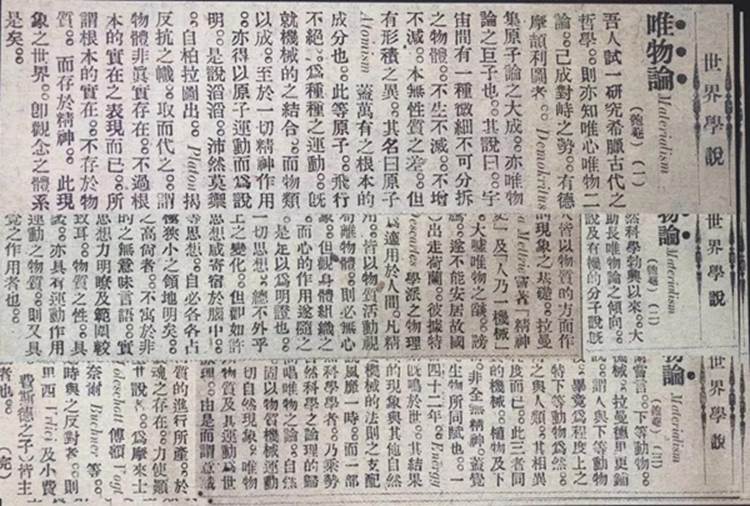

1919年11月,杨匏安开始在《广东中华新报》副刊连载《马克思主义》一文,极力向公众推介自己所接触到的马克思主义理论。这是华南地区最早系统地介绍马克思主义的文章,为当时正在深入开展的反帝反封建的爱国运动提供了理论武器,也为广东共产党组织的诞生,作了一定的思想准备。在这个过程中,杨匏安自己的思想和认识也在不断成熟。他发表了大量美学和哲学著作,在《社会主义》一文中,他赞扬马克思的《资本论》为“社会主义圣典”,同时公开指出,“现在之社会状态,实劳动者奋起革命,以求改造之时期也”。

1921年,广东成立了共产党组织。经谭平山介绍,杨匏安加入了中国共产党,成为中共广东早期党员之一。

杨匏安入党后,他的住家杨家祠成了党的活动据点,党早期的许多会议都是在这里召开的。此时杨匏安已经离开时敏中学,转至南武中学和甲种工业学校任教。这两所学校的学生运动都很活跃。这一时期,从“五四运动”看到青年学生活力与潜力的杨匏安,致力于用马克思主义武装他们的头脑。

1922年2月26日,广东青年团创办《青年周刊》,由杨匏安撰写创刊《宣言》,公开向读者宣告:“我们最服膺马克思主义。”最难能可贵的是,这篇短短的“宣言”,已初步把马克思主义同中国的国情联系起来,明确地提出我国革命除了应注重劳工运动之外,“我们尤其注重的是农民运动”,因为“中国是一个农业国,生产的大部分都是出自农民汗血”,同时号召学生、妇女和军队,同青年团员携起手来,共同革命。

1919年7月,杨匏安发表《世界学说》,介绍马克思主义

从事统一战线工作

1921年到1931年,这是杨匏安生命中最后的10年。在这10年中,他一片忠心,把自己的一切献给了中国革命。

1922年6月,军阀陈炯明公然背叛孙中山,转而压制共产党组织。他封闭了《新青年》和《向导》在广州的发行部,禁止共产党的宣传及其他一切活动。共产党的党、团活动转入地下,广东区团委书记阮啸仙被迫转移外地,由杨匏安代理区团委书记。此时,杨匏安由熟人介绍到粤汉铁路局广州分局工作。利用这一合法身份,1922年底,他在黄沙开设了一间“北江商运局”,承运客货,以掩护党在粤汉铁路工人中的活动并为党筹措经费,并逐步建立了广三、广九、粤汉三铁路的党团支部,杨匏安、杨章甫等先后任支部书记。

1923年5月,广东区团委改选,杨匏安被选为候补执行委员。1923年6月,中共在广州召开第三次全国代表大会,决定正式同国民党合作。10月派谭平山等参加国民党临时中央委员会,其后又派谭平山、杨匏安为中共驻国民党的党团正副书记,以统一出席国民党会议的共产党员和青年团员的言论和行动。从此,杨匏安主要转而从事党的统一战线工作。

1923年10月,国民党开始改组。杨匏安、阮啸仙等大批共产党员积极投入了试点工作。改组后,杨匏安当选为第十区分部执行委员兼秘书。1924年1月,孙中山在广州召开中国国民党第一次全国代表大会。会后推举共产党员谭平山为国民党中央组织部部长,杨匏安任组织部秘书。谭平山兼任国民党中央常务委员后,中央组织部的日常工作实际上由杨匏安主持。11月,谭平山因出席国际会议,离职数月,国民党中央常务委员会决定以杨匏安代理中央组织部部长。

杨匏安身居国民党要职,难免有亲朋上门求差,有的还带来礼物。杨匏安坚持用人唯贤的原则,廉洁奉公,从不徇私滥任。不仅如此,他的家人虽然过着清贫的生活,杨匏安却把从国民党那里领到的300大洋月薪作为党费上交给共产党。

上海五卅反帝爱国运动爆发后,杨匏安与邓中夏一起前往香港,会同苏兆征、杨殷,发动工人响应上海五卅罢工。

当时香港有130多个工会,派别很多,情况复杂,他们对罢工有重重顾虑。杨匏安以革命政府财政部部长兼国民党中央农工部部长廖仲恺的代表身份,保证罢工工人回省后,由政府负责解决食宿交通等问题,有效地消除了工人们的顾虑,使各工会相继发出罢工命令。香港当局派出警探四处搜捕罢工“煽动者”。7月1日晩,杨匏安不幸被捕入狱,足足关了50天,香港帝国主义者无法找到他“煽动工潮”的证据,只得他“驱逐出境”。省港罢工委员会的机关刊物《工人之路》特号,为此用三号大字加框,发布“欢迎杨匏安先生出狱”的特别新闻。

1925年初,中共广东区委部分成员合影。右起分别为杨匏安、陈延年、刘尔崧、冯菊坡

1926年1月,国民党在广州召开第二次全国代表大会,杨匏安当选中央执行委员,并被选为九个中央常委之一。与常委谭平山、林伯渠共同组成秘书处,处理国民党中央的日常事务。这时杨匏安仍兼任国民党中央组织部秘书和广东省党部常委兼组织部部长。

正当革命形势深入发展的时候,蒋介石于3月20日制造了“中山舰事件”,强追共产党员退出第一军,接着又于5月15日提出所谓“整理党务案”,规定共产党人不得担任国民党中央部长。谭平山、杨匏安被迫辞去国民党中央组织部部长和秘书的职务。

受到处分仍然对党忠贞

1927年蒋介石在上海制造四一二反革命政变后,杨匏安与武汉等地的国民党中央委员联名在汉口《民国日报》上发表讨蒋通电,指出蒋介石已公然背叛革命,号召全国人民“去此总理之叛徒,本党之败类,民众之蟊贼”。

同年4月,杨匏安出席在武汉召开的中国共产党第五次全国代表大会,当选为中央监察委员,任中央监委副主席。

7月15日,汪精卫在武汉“分共”,国共合作破裂,大革命失败。为了挽救革命,共产党人领导了南昌起义。8月7日,中共中央在汉口召开八七紧急会议,杨匏安出席了这次著名的会议。

11月,犯“左”倾错误的中共中央领导人实行惩办主义,处分了包括毛泽东、周恩来在内的大批同志,杨匏安被取消了中央监察委员的资格,受到留党察看的处分。为了澄清事实,杨匏安于1928年2月在中共中央机关刊物《布尔塞维克》第十七期上发表《所谓第三党》一文,表示传闻的无稽。这篇文章高度体现了杨匏安在大革命失败、他本人受到犯“左”倾错误的领导人的排斥、打击之后,仍然对党忠贞不渝的革命情操。

广州起义失败后,杨匏安赴南洋从事党的工作。他通过关系搭船到了新加坡,转往吉隆坡等地活动。在新加坡,他曾寄回两首诗给他在上海的亲戚:

十一月既望治舟星架坡港

故乡回首战云深,漏刃投荒万里临。

余日可消行坐卧,感怀休问去来今。

江南有梦迷蛮瘴,海外何人辨雅音?

自笑身闲心独苦,当头皓月伴微吟。

寄小梅

去国六千里,心随云水长。

逃生来绝域,问禁入危邦。

归意能无动?公忠不可忘。

相思凭梦寄,月色满桄榔。

在“漏刃投荒”、流亡异国的时候,身受错误处分的杨匏安,仍然念念于“公忠不可忘”,充分表现了他对党对人民、对祖国的无限忠诚。

1929年,杨匏安回到上海,留在党中央机关,参与党的报刊出版工作。他的家人也由党安排分散住在党的印刷所或交通机关,掩护党的活动。工余时间,他积极从事编译工作,参考同志们从苏联带回来的东方劳动大学和中山大学的讲义,编译成20余万字的《西洋史要》。

1930年间,由于党的印刷机关遭敌人破坏,杨匏安不幸被捕,在上海提篮桥监狱关了8个月。因没有暴露身份,经党营救获释。出狱后继续留在党中央工作。不久,调到中共中央农民运动委员会任农委兼农民部副部长。同年6月,他翻译了拉比杜斯的《地租论》,并把列宁的有关著述译成中文作为附录出版,对当时正在进行土地革命的各革命根据地,颇有参考价值。他还同阮啸仙等在党中央以中国互济会名义举办的干部训练班任课,从事培养党的干部的工作。

在白色恐怖极为严重的上海,党的经费十分困难。杨匏安一家人口众多,生活异常艰苦,7个孩子中有两个因病无钱医治而夭折,他自己患肺病,妻子身体也很不好。为了补贴家用,他除了在晚间加紧写作和翻译外,还要帮家人推磨做米糍,让他的母亲和小孩第二天早晨可以上街叫卖。他的一家老老少少,还经常为党传递信息和放哨。

1931年夏,因叛徒告密,杨匏安等16人被捕。由于杨匏安在国民党内曾任中央常委,影响较大,蒋介石几次派人劝降,都遭到严词斥责。敌人以死威胁,杨匏安斩钉截铁地回答:“我从参加革命起,早就置生死于度外,死可以,变节不行!”狱中难友无不为杨匏安的铁骨丹心而深深感动,连一些看守的国民党士兵,也赞叹杨匏安是个“铁人”。杨匏安托人带了一封信给家人,告诫家人不可接受任何不认识的人的任何资助,并特别嘱咐:“千万别把缝纫机卖了,那是全家今后生活的依靠。”

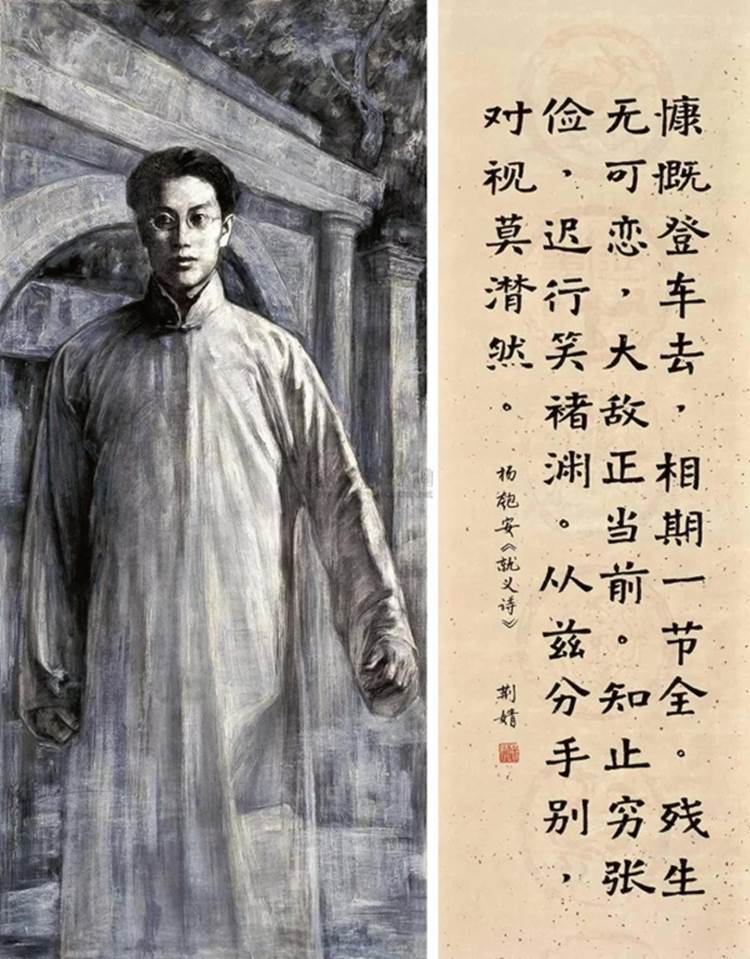

在狱中,杨匏安不仅自己对党忠贞不渝,他还经常以革命者应有的气节,教育狱中同志。他被捕后作的一首著名的“就义诗”,即是最好的写照:

慷慨登车去,相期一节全。

残生无可恋,大敌正当前。

知止穷张俭,迟行笑褚渊。

从兹分手别,对视莫潸然!

这首就义诗充分展现了杨匏安大义凛然、威武不屈的崇高革命气概。周恩来曾用“为官廉洁,家境清贫”来概括杨匏安的品德,他在重庆曾多次用这首诗来勉励同志:在革命斗争艰难复杂的环境下,要像杨匏安那样,对党对人民忠贞不渝,为革命勇于献身。

杨匏安画像及就义诗

1931年8月的一个晚上,杨匏安被国民党反动派秘密枪杀在淞沪警备司令部内的荒地上,时年35岁。他的革命业绩和不朽的诗文,将永远激励着后来者!